「外国人人材」と聞くと、工場や介護現場で働く「技能実習生」や「特定技能」の外国人を思い浮かべませんか?

実は、ネパールを含む外国人人材が働く在留資格の種類はそれだけではありません。

“高度専門職”を受け入れる資格―それが「技術・人文知識・国際業務(通称:「技人国」)」です。

本記事では、知られざる「技人国」の魅力と、「技能実習」「育成就労」、「特定技能」との違いを徹底解説します。

最後まで読めば、外国人人材の採用戦略がガラッと変わるかもしれません。

1. 在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に在留し、活動を行うために必要となる資格です。

外国人が日本に在留するには、在留資格である「就労資格」「非就労資格」「居住資格」のうちいずれか1つの資格を有していないといけません。「就労資格」「非就労資格」「居住資格」の資格の概要を後ほど紹介します。その前に、知っておくべき大切なポイントをご説明します。

■在留資格とビザは異なるもの

一般に、「在留資格」が誤って「ビザ」と呼ばれることがあります。ビザ(査証)と在留資格は全くの別物になります。

ビザ(査証)とは、日本に入国するために海外の日本大使館や総領事館が発行する「日本入国のために必要な書類」です。海外の日本大使館や総領事館が審査し、「その外国人が日本に入国することは”支障ない”と判断された」という事実を、日本の入国管理局に示す証明書のようなものです。一部の国と地域を除いて、ビザ(査証)がないと日本へ入国することはできません。就労資格の種類と、ビザの種類を正しく理解することで、外国人を受け入れる際に必要な手続きがぐんと分かりやすくなります。

2. 外国人人材の在留資格は多様

日本には、全部で29種類の在留資格があります。日本で就労できるかどうか、どんな職種か、従事可能な業務内容などによって、どの在留資格かが決まります。

29種類の資格とはどのようなものでしょうか。これは、“就労の制限の範囲”によって異なりますが、大きく3つに分類できます。

【在留資格の分類】

就労資格

一定の範囲で就労が制限されている資格です。職種・従事可能な業務内容・雇用形態などの制限があります。該当資格の詳細は後ほど(3~6の各資格の概要で)説明します。

▼該当する資格

以下全19種類があります1

| 在留資格名 | 主な活動内容(職種) |

| 技術・人文知識・国際業務 | IT技術者、通訳、デザイナー、営業職など |

| 特定技能 | 人手不足分野(介護、外食、建設など)での就労 |

| 技能実習 | 技能習得のための実習 |

| 外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等 |

| 公用 | 外国政府機関に勤務する者(外交以外) |

| 教授 | 大学などでの研究・教育 |

| 芸術 | 芸術上の創作活動 |

| 宗教 | 外国の宗教団体に基づく布教活動 |

| 報道 | 外国報道機関の記者・カメラマンなど |

| 高度専門職 | ポイント制による高度人材(1号・2号を含む) |

| 経営・管理 | 企業の経営者・管理者 |

| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など(日本資格保有者) |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師など(日本資格保有者) |

| 研究 | 研究機関での研究 |

| 教育 | 小中高校などでの語学教師など |

| 企業内転勤 | 外国の本社からの駐在員 |

| 介護 | 介護福祉士など |

| 興行 | 演劇、演奏、スポーツ選手など |

| 技能 | 外国料理の調理師、宝石職人などの熟練技能者 |

非就労資格

日本で就労を目的としないことを前提とした資格です。ただし、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。

▼該当する資格

「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の全5種類

居住資格

就労に制限がない資格です。日本人と同様にどのような仕事にも就くことができます。

▼該当する資格

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」の全5種類

💡在留資格別の在留外国人数は?

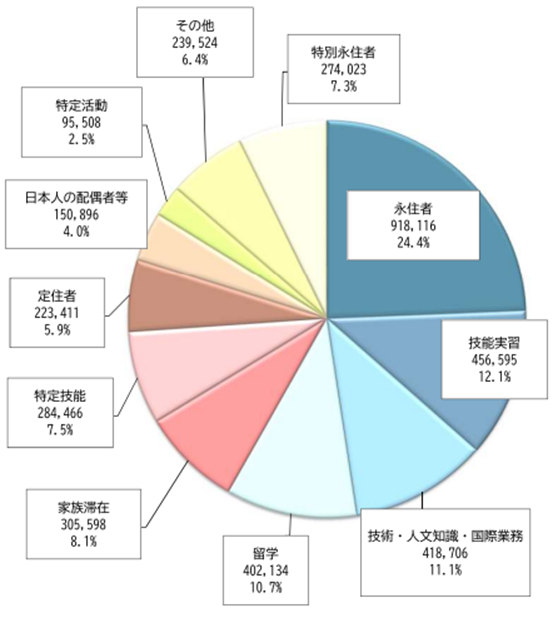

出入国在留管理庁の公表資料によると、2024年末における在留外国人の構成比では、①就労資格のうち、「技能実習」が最も多い全体の12.1%、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」が全体の11.1%、「特定技能」が全体の7.55%と続きました。2

在留外国人の30%近くが、この3つの在留資格をもつ外国人であるということが分かります。

今回は、就労資格のうち、「技能実習」「育成就労」「特定技能」「技人国」の4つに焦点をあてて解説します。

3.「技能実習」の概要とメリット・デメリット

背景

「技能実習」は1993年に創設されました。制度の設立目的は、”技能移転による国際貢献”であり、日本で得た技術や知識を母国に持ち帰り、経済発展に寄与することです。その特徴を詳しく見てみましょう。

特徴

- 在留期間:最長5年

- 対象職種:農業、建設、食品加工、介護など現場作業中心

- 転職不可(原則同じ受入先で継続勤務)

メリット

- 採用コストが比較的低い

→国際協力という枠組みで制度設計されているため人材紹介料が比較的抑えられる場合が多い。 - 採用の間口が広い

→全職種において学歴や資格がなくても採用可能。 - 技能がシンプルな職種にも対応可能

デメリット

- 技能実習生が失踪するリスクがある3

→「最低賃金以下で働かされる」などの労働賃金への不満や、過酷な労働環境を理由に失踪するケースが増加している。 - 受け入れ手続きに手間がかかる

→監理団体への申し込み、技能実習計画の認定申請等、他の在留資格に比べて書類の提出が多く事務負担が大きくなりやすい。

4.「育成就労」の概要とメリット・デメリット

背景

「技能実習」は1993年から続く仕組みですが、“国際貢献”という本来の目的と、実際には安価な労働力として扱われてきてしまっている側面が否定できない、といった現実と理想のギャップがあります。

また、低賃金ながら長時間労働となるケースが少なくなく、ブローカーによる不正な斡旋によって失踪者が増加するなど、さまざまな課題が存在してきました。

こうした課題を是正し、より実態に即した資格にするため、2027年までに施行されるのが「育成就労」です。その後、3年間は激変緩和のため移行期間が設けられることとされており、その間は、「技能実習」と「育成就労」が併存することになる予定です。

「育成就労」とは?

「育成就労」は、「技能実習」の“国際貢献“という目的を廃し、日本で働きながらスキルを身につけ、中長期的にキャリアを形成できる資格として設計されています。

これにより、従来の「技能実習」よりも透明性が高く、労働者の権利保護が強化される見込みです。4

特徴

- 在留期間:原則3年(その後、「特定技能」への移行を想定)

- 職種:人手不足が見込まれる分野に限定

- 転職:一定条件を満たせば、同一分野内での転職が可能

- 受入れ要件:受入れ企業の監理体制や労務管理を厳格化

- 目的:労働力確保と人材育成の両立

「技能実習」との違い

| 項目 | 「技能実習」 | 「育成就労」 |

| 目的 | 国際貢献(技能移転) | 労働力確保+人材育成 |

| 転職 | 原則不可 | 条件を満たせば、同一分野内で可能 |

| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年(「特定技能」へ移行可能) |

| 日本語能力の要件 | 介護以外なし | あり(日本語能力試験N5相当以上の試験合格、またはそれに相当する日本語講習の受講) |

メリット

- 労働者がキャリアプランを描きやすくなる

- 不適切な労働環境からの転職が可能になり、労務トラブルが減少

- 受入れ企業にとっても「特定技能」へのスムーズな移行が可能

デメリット

- 転職可により、企業は人材定着戦略を強化する必要がある

- 制度移行期には、「技能実習」と「育成就労」が混在するため制度が複雑で理解しづらい

- 監理費用や管理体制の厳格化による負担増

「育成就労」と「特定技能」の接続

「育成就労」で3年間働き、一定の技能評価試験や日本語試験に合格すれば、「特定技能」1号へ移行できます。その後、さらに経験を積み「特定技能」2号へ昇格すれば、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

この流れは、従来の「技能実習」よりも外国人労働者が長く日本で活躍できる道を広げることにつながります。

5. 「特定技能」の概要とメリット・デメリット

背景

2019年に導入された比較的新しい資格です。「技能実習」終了者やそれぞれの分野に設定されている技能試験・日本語検定試験の合格者を対象に、深刻な人手不足分野での就労を可能にしました。

特徴

- 在留期間:「特定技能1号」=最長5年、「特定技能2号」=更新無制限

- 職種:介護、外食、宿泊、製造、農業、建設など16分野

- 転職:同分野内であれば可能(1号でも)

- 家族帯同:2号のみ可能

メリット

- 多様な働き方ができるため、労働力不足の解消につながる

- 日本語能力検定N4レベル(日常会話レベル)の日本語能力を有する

デメリット

- 職種の幅が限られる

- 高度専門職ではないためキャリアアップの道が狭い

▼特定技能1号、2号比較表5

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

| 目的 | 人手不足が深刻な産業分野において、労働力を確保する | 熟練した技能をもつ外国人を長期的に雇用し、日本の産業や経済の持続的な発展を支える |

| 対象職種 | 16の産業 (介護、ビルクリーニング、工業製品製造、飲食料品製造、 建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、外食、自動車運送、鉄道、農業、漁業、林業、木材産業) | 11の産業 (ビルクリーニング、工業製品製造、飲食料品製造、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、外食、農業、漁業) |

| 学歴要件 | 学歴要件なし ※技能・日本語試験合格が必要 | 学歴要件なし ※実務経験+技能・日本語試験合格が必要 |

| 日本語能力 | N4以上 | 職種による(N3以上) |

| 在留期間 | 上限5年 | 上限なし |

| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子供) |

| 永住権 | 不可 | 申請可能 |

| 雇用形態 | 直接雇用の正社員・契約社員 (派遣:農業と漁業のみ可、アルバイト:不可) | 直接雇用の正社員・契約社員、派遣雇用 (アルバイト:不可) |

| 転職 | 同一産業で可能 | 同一産業で可能 |

| 企業の支援義務 | 業務・生活のうえでの支援義務あり | 業務・生活のうえでの支援義務なし |

| 業務制限 | 特になし | 特になし |

| 給与基準 | 職種や経験、技術が同一の日本人と同等の給与を支給しなければならない | |

6. 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の特徴

背景

高度な知識や専門性を持つ外国人を受け入れ、日本企業の国際競争力を高めるための資格です。

企画・開発・営業・国際業務などの分野での就労が可能で、製造業やIT企業等幅広い領域で就労機会があります。6

特徴

- 職種:システムエンジニア、プログラマー、マーケティング、営業、人事、通訳、デザイナーなど

- 要件:大学卒業(専攻と職務の関連性必須)または10年以上の実務経験

- 在留期間:1年、3年、5年(更新可)

- 家族帯同可能

メリット

- 高度な専門性を持つ人材を採用可能

- 長期雇用が可能で、経営幹部候補として育成できる

デメリット

- 学歴や職務関連性の証明が必要

- 専門性を証明できない職務(単純作業)は対象外となる

このように、就労資格には「技能実習」「育成就労」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」など様々な種類があります。一つひとつを理解することは難しいですが、日本で働く目的や種類によって、どの資格に該当するのかを丁寧に確認する必要があります。

7. 在留資格の手続きと注意点

在留資格取得のためには、出入国在留管理局に申請し、在留資格認定証明書を取得する必要があります。その後、査証(ビザ)申請を行います。申請に必要な書類と期間を見てみましょう。7

- 在留資格認定証明書申請のための書類準備

・企業:登記簿謄本、会社案内、雇用契約書

・本人:卒業証明書、職務経歴書、履歴書など - 出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請(審査に3ヶ月程かかる)

- 査証申請のための書類準備

・旅券、査証申請書、顔写真、在留資格認定証明書およびその写し - 現地の日本大使館・領事館で査証申請(交付に1週間程かかる)

■ 注意点

- 在留資格認定証明書は有効期限(原則交付から3ヶ月程)があり、

原則その間に日本へ入国することが必要。 - 申請不備は審査遅延や不許可の原因になるため、余裕をもった書類準備が必要。

8. 「技人国」が企業成長に与える影響

近年、多くの企業が“現場の人手不足”を解消するため「技能実習」や「特定技能」を利用していますが、企業の成長を加速させる人材は必ずしも現場だけではありません。

ITエンジニア、海外営業、外国人市場に精通したマーケター、多言語対応できるカスタマーサポート・・

これらは「技人国」で採用できる人材です。

事例として、南海電鉄の海外人財紹介支援サービス IT/CAD人財の経験者採用ならJapal(ジャパール)を利用してIT人材を採用した関西の製造業A社では、紙の帳票や共同編集ができないExcelファイルで情報をやり取りしていた工場内で、「どこからDX(デジタル・トランスフォーメーション)に着手すべきか分からない」という課題がありました。

そんな中、A社が採用したネパールのIT人材が、業務フローの整理からシステム化の提案、実際の開発・運用までを一人で担い、その結果DXが一気に進捗しました。

さらに、その成果は社内の効率化にとどまらず、同業他社にも販売できるレベルのシステムにまで発展し、高度な開発スキルを備えた人材の力を実感する結果となりました。

このように、「技人国」は単なる労働力ではなく、企業戦略を支えるキーパーソンとなる可能性があります。

これからの日本企業に必要なのは、現場の即戦力に加え、未来を共に創る戦略人材です。

そのためのパスポートこそ、「技人国」と言えるでしょう。

9. まとめ

外国人採用を成功させるには、「技能実習」「特定技能」「技人国」など在留資格ごとの特徴を正しく理解することが重要です。各制度で目的・対象職種・要件が大きく異なるため、自社のニーズに合った制度を見極めることが求められます。特に「技人国」は高度人材を長期的に雇用できるため、現場の即戦力にとどまらず将来の中核人材として育成することができるでしょう。

ビザ手続きや人材選定に不安がある場合は、ネパール人材の育成・紹介サービス(南海電鉄の海外人財紹介支援サービス IT/CAD人財の経験者採用ならJapal(ジャパール))など専門サービスを活用し、自社に最適な外国人採用戦略を実現しましょう。

適切な制度選択とサポートの活用で自社の成長や未来に新たな可能性が広がるかもしれません。