2025年7月19日、万博開催から約3か月を経て、大阪・関西万博のネパール館がついに一般公開されました。他国のパビリオンが続々と開館するなか、唯一“未完成”とされていたネパール館。その注目度は高く、オープン以来は多くの来場者で賑わっています。

ネパールの伝統建築を再現した美しいパビリオンには、ネパール料理、伝統工芸、文化などが凝縮されており、まさに“ネパールを五感で体験する空間”となっています。 Hello Nepal 編集部では、現地を訪れ、建築、展示、食、体験イベントの様子を取材しました。これまで3度にわたりネパールを旅してきた筆者の知見も交え、本場カトマンズとの違いや文化的背景を含めて、ネパール館の魅力を詳しくご紹介します。

ネパール館とは?建築が語る“街角の文化”

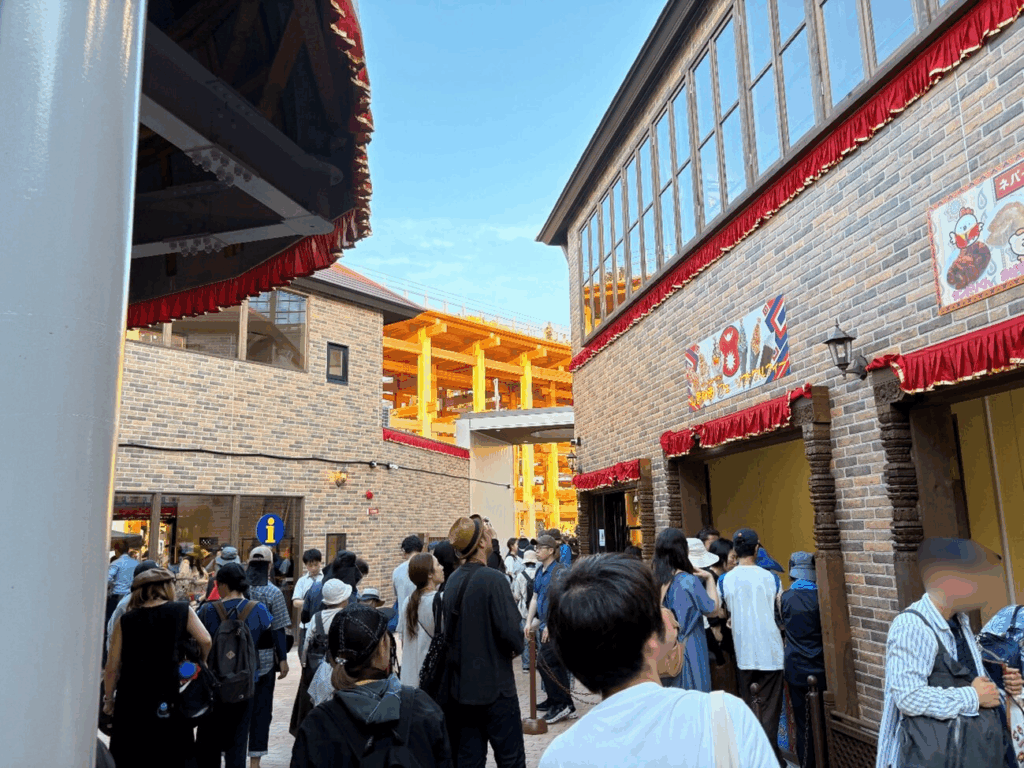

万博会場に堂々と姿を見せたネパール館。大阪・関西万博2025では、当初唯一未完成だったパビリオンが7月19日にようやくオープンしました。当日はドゥルガ・バハドゥール・スベティ駐日ネパール大使らが出席する式典が開催され、午後12時30分頃から一般公開が始まり、多くの来場者が訪れました。ネパール館は、事前予約不要で誰でも気軽に訪れることができます(2025年7月時点の情報)。

建築と外観:カトマンズの街角を再現

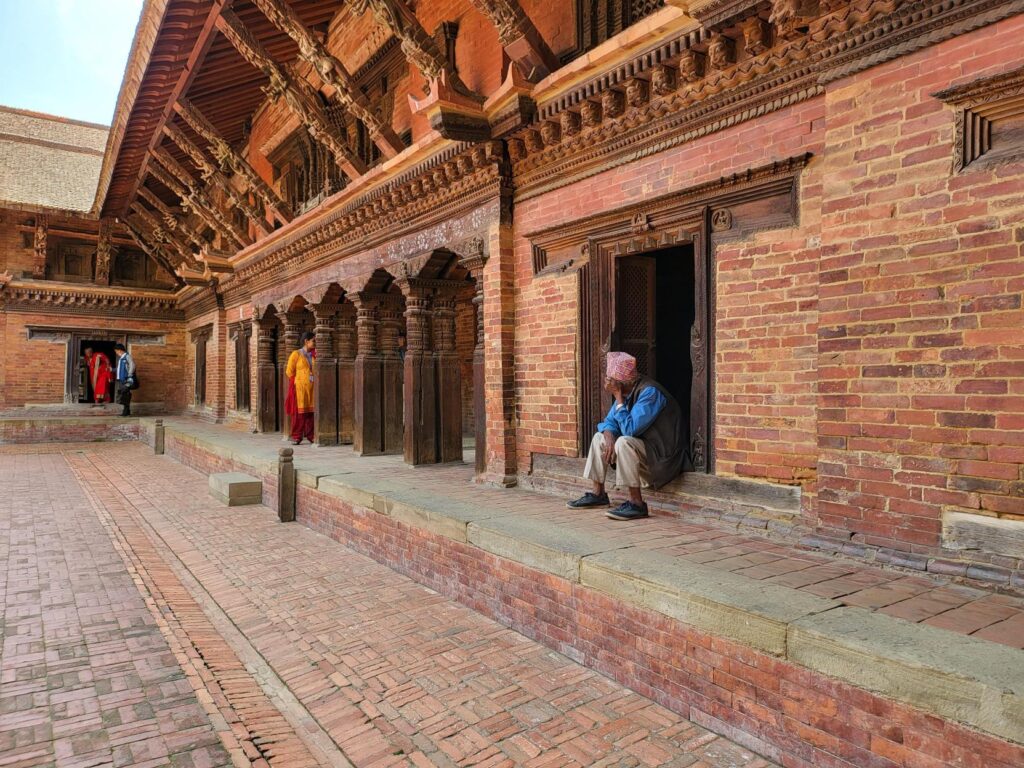

ネパール館の建物は、カトマンズの旧市街でよく見られる伝統的な建築様式を忠実に再現しています。レンガ造りの壁、多層の切妻屋根、そして精緻な木彫装飾―。そのディテールからは、ネパール建築文化の粋が感じられ、外観から既に異国情緒が漂います。特に印象的だったのは、入口付近に飾られた仏教モチーフの装飾や、館内に吊り下げられたカジャグル(祈祷旗)。それらが空間に立体感をもたらし、まるでネパールの祭礼時に街を歩いているかのような錯覚を覚えました。

実際のカトマンズでは、ダルバール広場周辺にこうした装飾や建物が日常の風景に溶け込んでおり、歴史的建造物と人々の生活が共存する独特の雰囲気があります。ネパール館は、万博という限られた空間の中でそのエッセンスをうまく抽出し、その雰囲気を丁寧に再現していました。

ネパール館の入口は飲食コーナー側(写真正面)と展示スペース側(写真右奥)の2か所あり、飲食コーナーは並ばずに入場することができました。ネパール人の来場者も見られ、故郷のパビリオン完成をとても喜んでいました。

ネパール館の建物は、ネパールの首都カトマンズで数多く見られる伝統的な建築をモチーフに設計されています。

レンガ造りの壁面や多層に重なる切妻屋根、繊細な木彫装飾が特徴的で、まるでカトマンズに迷い込んだような感覚を味わえました。

1階料理エリア:本場の味を再現したネパール料理 ~定番ダルバートとモモが人気~

1階に設置されたフードコートでは、ネパールの国民食と言われる「ダルバート」が提供されています。豆スープ、カレー、ライス、副菜がセットになったこの定食は、現地では家庭料理として広く親しまれており、朝晩に食べる人も多い一品です。このダルバートをはじめ、モモ(ネパール風蒸し餃子)や、チョウミン(ネパール風焼きそば)などの軽食も用意されており、会場はスパイスの香りに包まれていました。木製のテーブルやランタン風の装飾が異国情緒を演出し、食事をしながらネパールの雰囲気を楽しめる空間です。

比較① 実際のネパールで食べるダルバートとの違い

国民食のダルバートは、ネパール人が愛してやまない主食です。朝食は「チャ」と呼ばれるミルクティー(チャイ)だけで済ませるケースも一般的ですが、お昼も夜も欠かさずダルバートを食べる人が多く、地域や家庭によって味付けや副菜が異なり、その種類も豊富です。素朴ながらも深い味わいが特徴で、ネパールの暮らしに根付いた料理と言えます。

筆者はネパールに1カ月滞在したことがありますが、「これでもか」というほど毎日ダルバートを食べ続けました。スパイスがよく効いてとても美味しかったのですが、当時、徐々に日本食が恋しくなってきたのを覚えています。(笑)

万博ネパール館のダルバートは、スパイスの強さがやや抑えられており、日本人の口にも合うよう味付けが工夫されている印象を受けました。とはいえ、豆スープの芳醇な香りやターメリックの風味は本場さながらで、「現地を知る人でも納得の味」だと感じます。万博という特別な空間で味わうネパール料理は、現地で食べるよりも少々お値段は張りますが、日本にいながら本場のネパール料理と文化を堪能できる貴重な体験だと思います。

2階展示エリア:伝統工芸と宗教美術に触れる空間

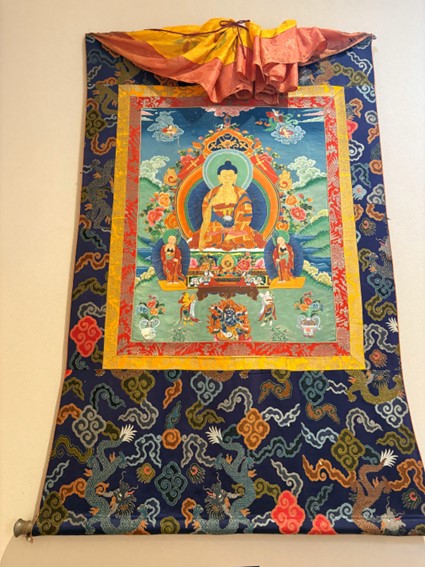

2階フロアでは、ネパールの伝統工芸品や宗教美術に関する展示が行われています。木彫りの仏像、金属製の仏具・宗教用具、マンダラ画、織物など、ネパールの宗教観や自然観を反映した手仕事の技術が一同に集められており、静かな照明の中でじっくりと鑑賞できます。展示品はいずれもネパール国内の工房から取り寄せた本物ばかりで、なかには実際に体験できるコーナーもあります。例えば、ネパールで古くから用いられてきた金属製の器であるシンギングボールは、器の縁をこすって音を鳴らすと、深みのある音色が響き渡ります。その音は、単音ではなく、複数の「倍音」を含んでおり、振動が複雑に重なり合うことで、耳に聞こえるだけでなく、身体にも“響き”として感じられます。実際、多くの来場者がシンキングボールの響きを全身で楽しんでいました。

カトマンズやパタン(ネパールの古都)では、こうした工芸品を職人から直接購入できる店も多く、商品ごとに異なる個性が魅力です。万博会場では、展示物の性質上なかなか手に取って触れられませんが、各作品に添えられた解説を読むことで、その奥深い背景に触れることができます。

比較② ネパール現地の工芸品との違い

ネパールの工芸品は、首都カトマンズのタメル地区やパタンの工房で職人たちがすべて手作業で作っています。そのため、一点一点に個性があります。万博の展示品も本物ですが、残念ながら展示という性質上、私たちはそれらに直接触れることができません。

一方、現地の伝統工芸品が並ぶお店では、形・色・デザインがすべて異なる製品から、自分の好みの一品を探し出すお買い物の楽しさがあります。また、現地ではその製品を作っている職人と直接会話したり、制作過程を見学できたりする場所もあります。もちろん、カトマンズのダルバール広場周辺でも、無数のシンギングボールが並べられており、実際に手で触れて音色の違いなどを確かめながら購入することができます。

中央モニュメント:仏教文化の象徴「スワヤンブナート」

館内中央には、カトマンズの西方に実在する仏教寺院「スワヤンブナート(通称:モンキーテンプル)」を模したモニュメントが配置されています。仏の知恵の目(Buddha Eyes)や、鼻の部分に描かれたネパール数字の「1(unity:団結を意味する符号)」が象徴的な意匠もしっかり再現されており、来場者の目を引いていました。

比較③ 実際のスワヤンブナートとの違い

現地カトマンズの丘にある本物のスワヤンブナートは、街を一望できる360度のパノラマビューが楽しめる絶景スポットです。長い石段を登る途中には無数の猿が生息していることから、「モンキーテンプル」とも呼ばれています。

万博会場のスワヤンブナートはその象徴性を抽出したミニチュア版と言えます。展示物としてスケール感は抑えられていますが、デザイン等は実物そのものでネパール文化の精神性を伝えるには十分な存在感を放っていました。

5. 現地ネパールと万博の再現性

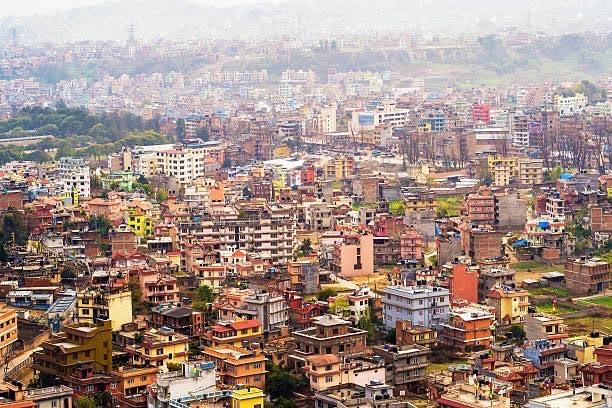

筆者が初めてネパールを訪れたのは2022年で、それ以来合計3回訪問しています。カトマンズ、ポカラ、ビラトナガルといった都市から、ヒマラヤ山脈やアンナプルナ連峰に至るまで各地を巡り、にぎやかな街並みと静かな自然が共存するネパールの多様性を肌で感じてきました。現地ならではの空気感や人々との交流、そしてヒマラヤの雄大さは、やはり実際に訪れてこそ得られる体験です。しかし、万博のネパール館では、建築の再現度や食文化の紹介が特に優れており、「日本にいながらネパールを感じる」貴重な機会を提供しています。ネパール館の展示や料理、音、装飾の一つひとつには「伝えたい」という強い意志が込められており、文化的な入り口として非常に完成度の高い空間だと感じました。

比較④ 街・自然・人、ネパール現地との違い

■カトマンズの喧騒と静寂

- カトマンズは、バイクと人が入り混じる喧騒の街です。世界遺産ダルバール広場では、古代王朝の宮殿跡が今も残り、地元の人々が祈りを捧げる姿が印象的でした。夕暮れ時にスワヤンブナートの丘へ登ると、街全体がオレンジ色に染まり、仏塔の「知恵の目」が静かに見守っているようでした。

■ポカラでの自然との対話

- ポカラでは、レイクサイドと呼ばれる観光客にも人気の湖畔で静かな時間を過ごすことができます。湖面に映るマチャプチャレ(魚の尾に似た形の山)は神秘的で、早朝には雲海の中からアンナプルナ連峰が姿を現します。さすがに、ネパール館でこの雄大な自然そのものを再現することはできませんが、展示されていたマンダラに、自然と宇宙の調和が表現されており、その一端を感じることができました。

■現地の人々との交流

- ネパールの人々はとても親切で、言葉が通じなくても笑顔で温かく接してくれます。ある家庭にお邪魔した際には、手作りのダルバートでもてなしていただき、食後には自家製のチャイまでご馳走になりました。日本人のホスピタリティは世界一とも言われますが、ネパールのそれも負けず劣らずで、深い暖かさと親しみを感じます。万博ネパール館のスタッフの皆さんも終始笑顔で迎えてくださり、あの時出会ったネパール人の温かさを思い出すような体験となりました。

比較⑤ 来場者の声:在日ネパール人と日本人の違い

取材当日、会場にはネパール出身の来場者の姿も多く見られました。彼らは「まるで故郷に帰ってきたようだ」と口々に語り、写真を撮ったり、家族で料理を楽しんだりと、祖国の文化に触れながら思い思いに満喫していました。また、日本人の来場者からも「ネパールに行ったことはないが、興味が湧いた」「料理が美味しくて驚いた」といった声が聞かれ、ネパール館が文化交流の場として機能している様子がうかがえました。

ネパールの魅力が詰まった一日 2025年7月28日 ネパールナショナルデー開催レポート

2025年7月28日、大阪関西万博会場にてネパールのナショナルデーイベントが盛大に開催されました。会場となったのはネパール館とEXPOナショナルデーホール「レイガーデン」。この日は、ネパールの文化、歴史、芸術、そして人々の温かさが来場者に深く伝わる、まさに“ネパールを体感する一日”となりました。

パビリオン見学

ネパール館では、ドゥルガ バハドゥール スベディ 駐日ネパール特命全権大使が出迎え、パビリオン見学会が開催されました。招待客はネパールの美しい工芸品や、ネパール料理を楽しみ、また、大使のスピーチや参加者による国歌斉唱の後、ネパールの伝統的な楽器の演奏会が開催されました。ナウマティ・パンチェ・バジャと呼ばれる伝統的な楽器のアンサンブルで太鼓や笛などの種類の楽器で構成され、華やかな音色で場を盛り上げました。

展示スペースでは、ネパールの伝統工芸品が多数展示されていました。特に注目を集めていたのは、木彫りの仏像や、手織りのタペストリー。これらはすべて職人の手によって丁寧に作られており、ネパールの宗教的・文化的背景を感じさせるものでした。

料理のコーナーでは、ネパールの代表的な家庭料理「ダルバート」や、蒸し餃子「モモ」が提供されました。モモは、鶏肉や野菜を細かく刻んでスパイスと混ぜた具材を、小麦粉の皮で包んで蒸したもので、来場者からは「日本の餃子とは違う香りと食感が新鮮」と好評でした。

ナショナルデー公式セレモニー

パビリオン見学の後はナショナルデー公式セレモニーが開催されました。ネパール・日本の国旗掲揚の後、それぞれの国歌が斉唱され、日本政府を代表し生稲晃子 外務大臣政務官、ネパール政府を代表して、産業・商業・物資省 ラム・プラサド・ギミレ次官からそれぞれスピーチがありました。両国代表からは、1899年に僧侶の河口慧海が日本人として初めてネパールを訪問してからの、永きにわたる交流の歴史に触れながら両国の強い結びつきと、今後の両国の友好について述べられました。

その後はネパールの伝統的な舞踊と演奏が披露されました。バックの大型モニターにはネパールの豊かな自然や、美しい街並み、多様な祭典の様子などが映し出され、舞踊や演奏と相まってまるでネパールに行ったかのような気持ちにさせてくれました。

ナショナルデー一般公開

公式セレモニー後は、一般来場者向けにネパールの文化紹介のステージが開催されました。当日は大変な暑さの中多くの来場者が訪れ会場は満員になっていました。カラフルな民族衣装をまとった女性のダンスや歌を中心に、楽しい雰囲気の音楽やダンスで会場を大いに盛り上げました。

ネパールは、ヒンドゥー教と仏教が共存する国として知られています。街中にはヒンドゥー寺院と仏教寺院が隣り合って建っており、宗教的寛容さが日常に根付いています。セレモニーでは、そうした宗教的背景を象徴する舞踊も披露され、観客はその精神性に触れることができました。

音楽は陽気でリズミカル。ネパールの文化が持つ“人を惹きつける力”を実感する時間となりました。

ネパールの観光資源 自然と精神の旅

ネパールは、世界最高峰エベレストを擁する国として知られています。登山者だけでなく、トレッキング愛好者にとっても憧れの地であり、ヒマラヤの絶景は訪れる人々の心を打ちます。また、仏教の聖地ルンビニは、仏陀生誕の地として世界中の仏教徒が訪れる場所です。静寂に包まれたこの地では、心を落ち着ける瞑想体験も可能で、精神的な旅を求める人々に人気があります。ポカラは、湖と山に囲まれた美しい街で、パラグライダーやボート遊びなどアクティビティも豊富。観光地としての魅力はもちろん、地元の人々の温かさも訪問者の心に残ります。

ネパールと日本の人的・経済交流

近年、ネパールと日本の間では人的交流が活発化しています。日本には23万人を超えるネパール人が留学生や就労ビザとして滞在しており、介護やIT、飲食業などさまざまな分野で活躍しています。東京・大阪・名古屋などの都市部にはネパール料理店や文化センターが点在しています。彼らは地域社会に溶け込みながらも、母国の文化を守り、伝える役割も担っています。

ネパールの教育制度は近年大きく変化しています。都市部だけでなく地方でも義務教育を受けることができるネパールの若者は年々増加しており、都市部では英語教育も進んでいます。高等教育では、ITや観光、看護など実践的な分野が人気で、日本への留学希望者も増加中です。

また、観光面でも日本人のネパール訪問者は増加傾向にあり、特にトレッキングや仏教関連の旅を目的とする人が多いです。ネパール政府は日本人向けの観光プロモーションにも力を入れており、今回のナショナルデーでも観光パンフレットや映像資料が配布されていました。

経済面では、ネパール産の紅茶や手工芸品が日本市場に進出しており、こうした交流は、両国の理解と信頼を深める重要な架け橋となっています。

未来へ向けた交流の架け橋

ナショナルデーは単なる文化紹介イベントではなく、未来へ向けた国際交流の場でもあります。ネパールと日本は、観光、教育、技術協力などさまざまな分野で連携を深めています。今回のイベントを通じて、両国の絆がさらに強まり、今後の協力関係がより実りあるものになることが期待されます。

ネパールナショナルデーは、単なる祝祭ではなく、文化を通じて国と国、人と人がつながる場でした。展示、音楽、料理、舞踊、そして人々の交流を通じて、ネパールという国の多面性と魅力が来場者の心に深く刻まれたことでしょう。

万博では各国が独自の文化を発信していますが、ネパール館は「精神性」と「手仕事の美」に焦点を当てた展示が印象的でした。他国がテクノロジーや未来志向を前面に出す中、ネパールは「人と自然の調和」「伝統と現代の共存」をテーマに据え、来場者に深い感動を与えていました。

このような国際的なイベントは、異なる文化への理解を深めるだけでなく、未来の協力や共創の可能性を広げるきっかけにもなります。ネパールと日本がこれからも互いに学び合い、支え合いながら、より良い関係を築いていくことを願ってやみません。

2025年のネパールナショナルデーは、文化の力が国境を越えて人々を結びつけることを改めて実感させてくれる、記憶に残る一日となりました。

6. まとめ:ネパール館が担う“文化の架け橋”

大阪・関西万博のネパール館は、ネパールの文化・歴史・暮らしを五感で感じられる貴重な場所です。建築・食・芸術・宗教といった多様な切り口で、ネパールという国の魅力が丁寧に紹介されています。展示されている仏像やマンダラ、料理の香り、建築の意匠など、どれもがネパールの“魂”を伝えてくれるもので、本当にネパールを体験しているかのような没入感があります。「もっとネパールを知りたい」「実際に行ってみたい」という気持ちが自然と湧いてくる場でもあり、ネパールに関する好奇心を掻き立てる入り口にもなっています。

ネパール館では、ネパールの人々の暮らしや価値観、自然との共生、宗教的な精神性なども垣間見ることができます。単なる観光誘致の展示ではなく、文化理解のきっかけとなる空間として、日本とネパールの新たな“架け橋”と言えるでしょう。

実際のネパールと比べれば、どうしてもスケールや体験の深さに限界はあります。それでも「ネパールを知らない人にとっての入り口」であり、「ネパールを知っている人の心の拠り所」として、双方が文化的なつながりを確認し、共有できる完成度の高い空間です。

筆者自身、ネパール館を歩きながら細部に込められたこだわりや文化的背景を改めて深く感じ、現地で過ごした日々を昨日のことのように思い出しました。実際、筆者はネパールを訪れたことで人生観が変わったと感じています。物質的な豊かさよりも、人とのつながりや自然との調和を大切にするネパールの価値観は、現代社会で私たちがつい忘れてしまいがちな大切なことを思い出させてくれます。

万博というグローバルな舞台で、ネパールがこうして存在感を示していることは、非常に意義深いことです。ネパールに関心のある方、異文化体験を求める方は、この機会にぜひネパール館へ足を運んでみてください。そして、可能であれば本物のネパールも訪れてみてください。きっと、人生の中で忘れられない特別な体験になるはずです。